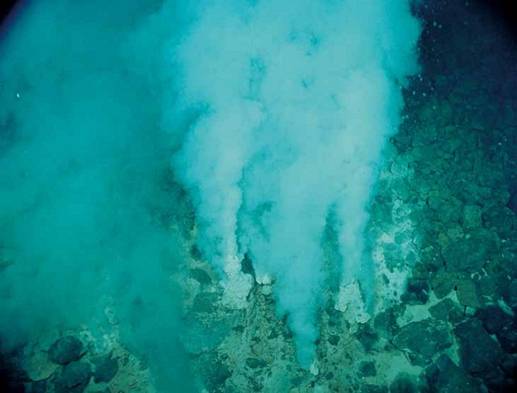

海底熱液

發布日期:2014-12-26 13:09:59

海底熱液一般指海底熱液礦。

海底熱液礦床的發現,引起世界各國的高度重視。專家們普遍認為,海底熱液礦是極有開發價值的海底礦床。美國把海底熱液礦床看作是未來的戰略性金屬的潛在來源,并且由政府出面,制訂了中長期開發計劃。

各國情況

美國國家海洋大氣局制訂了1983~1988年的5年計劃,把處在美國200海里專屬經濟區內的胡安德富卡海脊作為海底熱液礦床的重點研究和開發對象。1983年,美國海洋地質專家們用"阿爾文森"號潛艇對東太平洋海隆上北緯10°~13°的海域進行了調查。1984年夏天,又調查了胡安德富卡海脊。1988年,斯克里普斯海洋研究所又對東太平洋一塊新海域進行調查,發現了24個熱液涌出口,并在一海山的南坡水深2440米~2620米處,發現一個南北長500米,東西寬200米的硫化礦物沉積層。此外,美國還與法國合作進行海洋調查,并計劃合作開采海底熱液礦床。

日本投資75億日元,建造了能下潛2000米的"深海2000"號深潛器,專門用于海底熱液礦物的調查。從1983年開始,日本的海洋地質專家們對馬里亞納海槽、四國海盆等地的熱液礦床進行調查。日本地質調查所還執行了一個新的5年計劃,對伊豆一小笠原島弧、四國海盆等處的熱液礦床進行調查。日本海洋開發中心用7年時間,投資220億~230億日元,建造能下潛6000米的深潛器--"6500"號,用于海底熱液礦床的調查。與此同時,日本還積極研制從勘探到開采海底礦床的各種技術設備,計劃在2000年之前,開始商業性采礦和試生產。

1985年初,加拿大多倫多大學的斯科特教授領導的一個調查隊乘"潘德拉2"號潛艇,對溫哥華島以西約200千米的海脊進行了調查。他們共發現了17個海底熱液礦床沉積層,有3個沉積帶的寬度超過了150米,厚度超過了7米,據估計,其總量可能超過150萬噸。

我國成就

在東太平洋上執行第20航次科考任務的“大洋一號”科考船在東太平洋海隆赤道附近發現兩處海底熱液活動區,這是我國繼2007年在西南印度洋首次發現新的海底熱液活動區之后,第二次自主發現新的海底熱液區,也是世界上首次在東太平洋海隆赤道附近發現海底熱液活動區。

2018年,中國第34次南極科考南極發現了向陽紅01船首次在南極發現海底熱液與冷泉并存的現象,并獲得了天然氣水合物形成與海底熱液活動密切相關的直接地質與地球物理證據。

成因

據此次科考首席科學家、國家海洋局海洋第二研究所陶春輝博士介紹,海底熱液活動普遍發生在大洋中活動板塊邊界以及板內火山活動中心,被稱為人類認識地球深處活動的窗口,而海底熱液活動區中類似“煙囪”的熱液硫化物(一種礦藏)就格外引人關注了。它的成因是這樣的:海水從地殼裂隙滲入地下遭遇熾熱的熔巖成為熱液,將周圍巖層中的金、銀、銅、鋅、鉛等金屬溶入其中后從地下噴出,被攜帶出來的金屬經化學反應形成硫化物,這時再遇冰冷海水凝固沉積到附近的海底,最后不斷堆積成“煙囪”。在“煙囪”的周圍,生活著許多耐高溫、耐高壓、不怕劇毒、無需氧氣的生物群落。這些生物群落有助于科研人員研究極端環境下生物的生存進化方式以及生命起源問題全球分布情況。

分布情況

已探知的海底熱液地區有:Mohna海嶺、南大西洋海嶺、卡爾斯伯格海嶺、巴布亞新幾內亞的Ambitle島以及加拉帕戈斯群島。管狀蠕蟲是深海海底熱液區的代表性物種。