“龍宮”探秘:科學家講述搭乘“蛟龍”號探尋海底秘密

發布日期: 2016-07-08 09:23:33

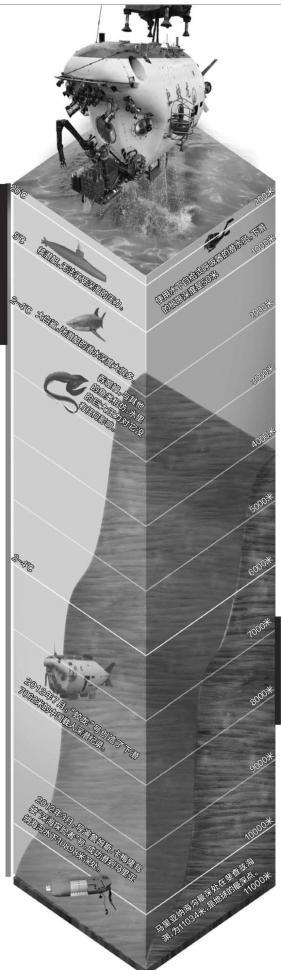

今年4月中旬至5月底,我國首臺自主研制的作業型深海載人潛水器“蛟龍”號圓滿完成了今年試驗性應用航次第一航段科考任務。在西太平洋海山區及雅浦海溝區共開展13次下潛作業,最大下潛深度6796米,獲得了大量海底生物、巖石礦物樣品、近底層水樣及海底視頻、照片和環境數據。

4月30日,水面支持系統操作人員在布放“蛟龍”號載人潛水器。

4月30日,廣州海洋地質調查局高級工程師姚會強在結束他首次隨“蛟龍”號的下潛后接受“潑水禮”。 新華社圖

姚會強

劉永剛

鄧希光

海綿、珊瑚和蝦

海綿和2個八腕海星

今年4月中旬至5月底,我國首臺自主研制的作業型深海載人潛水器“蛟龍”號圓滿完成了今年試驗性應用航次第一航段科考任務。在西太平洋海山區及雅浦海溝區共開展13次下潛作業,最大下潛深度6796米,獲得了大量海底生物、巖石礦物樣品、近底層水樣及海底視頻、照片和環境數據。科學家們在“蛟龍”號上是如何工作的?在科考中有哪些發現?近日,南都記者獨家專訪了國土資源部中國地質調查局下屬的廣州海洋地質調查局三位參與過“蛟龍”號下潛的海洋地質科學家鄧希光、姚會強、劉永剛,揭秘科學家們如何搭乘這條“深海蛟龍”探尋海底的秘密。

準備

下潛前一晚8時后不再進食

4月29日晚,行駛10多天的“向陽紅09”船,停在西北太平洋維嘉平頂海山西南側。看著窗外一望無垠的大洋,廣州海洋地質調查局的姚會強博士心情格外復雜。就在當天晚上7點左右,經過科學家團隊推薦、征求本人意愿以及現場指揮部的討論,決定由姚會強在第二天代表科學家團隊搭乘“蛟龍”號下潛,成為“蛟龍”號2016年首位下潛的科學家。他也是廣州海洋地質調查局第三位搭乘“蛟龍”號下潛的科學家。該局的鄧希光和劉永剛兩位科學家,曾于2014年乘“蛟龍”號下潛。

當天晚上確定人選之后,姚會強和潛航員唐嘉陵及潛航員學員楊一帆一起到船長的房間,船長兼臨時黨委書記與他們進行了談話。“‘蛟龍’號的空間不大,僅僅能容納三個人,一位潛航員,一位潛航員學員和一位科學家。”姚會強說,船長在談話中叮囑他要服從潛航員的指揮,在下潛及作業過程中不能影響到潛航員的駕駛。

“那天晚上很晚才睡著,可能是太興奮了,腦子里像過電影一樣想我準備的材料,總怕遺漏了什么東西。”一直到晚上11點多,姚會強才睡著。從當天晚上8點開始,姚會強就沒有再進食了。對于下潛之前不進食的慣例,鄧希光博士介紹,這主要是因為“蛟龍”號艙內空間太小,沒有廁所,所以要少吃東西,但他們會帶一些簡易的食物在下潛過程中補充能量。

姚會強告訴南都記者,他的“下潛裝備”中包括,牛肉干、能量棒、干果、山楂片、運動飲料。他所選擇的食物,都是高能量的,因為潛底工作時間長、強度大、能量消耗大,食物必須能夠快速提供給下潛人員能量。

下潛

每500米就要加一件衣服

由于前一晚的興奮持續著,4月30日早上還不到6點,姚會強就起床了。洗漱完成后,他開始等候入艙。6點55分,姚會強和潛航員及潛航員學員相繼入艙,準備下潛。“入艙之后就沒那么興奮了,主要是感覺到熱和濕,艙內氣溫很高、濕度很大。”因為此次下潛的時間是夏天,艙外氣溫本身很高,海上的濕度也很大。而“蛟龍”號內壁所使用的材料為鈦合金,其傳熱傳冷的效果都非常強,而艙內又是密閉的,因此更熱。

大約8點左右,搭載著姚會強、潛航員及潛航員學員的“蛟龍”號離開“向陽紅09”船,開始入水。對于姚會強來說,大海并不陌生,作為海洋地質學家,長年需要在海上作業。但以往都是在海面上,用儀器到海底探測,親自“下海”卻還是第一次。“所以剛入水的時候還是有點緊張。”姚會強說。入水之后,潛水器的燈就全關了。“一方面是節省電量,‘蛟龍’號攜帶的電量是有限的;另一方面是避免趨光生物對潛水器的干擾。”隨著下潛越來越深,姚會強感受到了兩個明顯的變化:一是光線越來越暗,二是溫度越來越低。

“200米以上,還可以看到可見光,但下降到200米以下時,已經完全沒有可見光了,”姚會強說,由于燈都關了。當時內外的環境都是黑暗的,只能通過“蛟龍”號上的各種儀器發出的光看見艙內的情形。科學家觀測窗位于“蛟龍”號的右側,直徑僅12厘米左右。“艙內空間太小,我們常常要雙膝跪地、身體前傾才能觀測。”在黑暗中,從這個小小的窗口望出去,外面黑乎乎一片,偶爾有發光的海洋生物向上漂去。

一開始下潛時,姚會強在艙內感到明顯顛簸。他回憶,當時有暈船的感覺,而且下潛到一定深度時外面還能聽到“啪”的聲音。“潛航員告訴我,這是附著在‘蛟龍’號表面的氣泡被壓爆的聲音。”隨著下潛深度越來越深,外面的世界漸漸恢復了平靜。大約花了1.5小時,潛水器下潛到了水面之下2258米。這時的氣溫已從海面的30多攝氏度變成了15攝氏度。“差不多每500米就要加一件衣服。”到達海底時,姚會強穿了3件上衣和兩條褲子,還是抵不住陣陣寒意。姚會強隨身攜帶的保暖設備還包括一包保暖貼和一條毛毯。但跪著的膝蓋即使敷上熱貼,仍覺得涼涼的。

海底

最大可視范圍10米左右

到達海底后,借助潛水器外部的光源,從觀測窗口望出去,另一個世界出現在姚會強面前。姚會強告訴南都記者,“蛟龍”號的最大可視范圍為10米左右。“我們停靠在海山的斜坡上,山的外表都是富鈷結殼。”姚會強說,這樣的海底,與我們平時在電視電影中看到的到處都是美麗的海洋生物的海底差別非常大。這里的海底除了布滿鋪在海山之上的富鈷結殼、少量沉積物,很少有其它的東西,顯得非常“沉悶”。

通過觀測窗望出去,姚會強只看到潛水器周圍有一片白花花的沉積物如雪花一般飄飄灑灑下來。這些沉積物有一個浪漫的名字叫“海雪”,實際上是浮游生物以及甲殼類生物殘體落下來。鄧希光和劉永剛2014年在西太平洋采薇平頂海山所觀察到的海底景象,與姚會強所見差不多。鄧希光說,之所以生物少一方面是因為太深了,另一方面因為富鈷結殼區本來就不是生物富集地區。但劉永剛告訴記者,曾經有一次下潛到了生物富集地區,里面的景象完全不同,“真的就是你們在電視上看到的那種,非常美,各種魚類、珊瑚。”

作為海洋地質科學家,鄧希光、劉永剛和姚會強主要關注海底的地質現象和礦產資源。“比如富鈷結殼的表面形態、富鈷結殼與沉積物的分布特征及陡崖等。”“我曾經無數次看到過海底攝像設備拍攝的海底畫面,但這一次親自‘下海’,感覺完全不同。”姚會強認為,“蛟龍”號最大的意義,就在于豐富了海洋地質工作者的想象力。

除了觀測之外,姚會強還要告訴潛航員,哪些樣品有價值需要采集,通常情況下需要采集的樣品包括巖石礦物樣品、生物樣品及水樣。“采集海底樣品需依靠‘蛟龍’號兩側的機械手完成。通常機械手將巖石礦物樣品放在敞開口的樣品筐中,而生物樣品則需要放在有蓋子封閉的樣品箱中。”據三位科學家介紹,“目前‘蛟龍’號僅僅能夠采集固著的生物或者移動能力較差的生物,如珊瑚、海綿、海膽、海參和海星等,但對于移動能力較強的生物,如魚類和蝦類等,則只能眼睜睜地看著它們逃走。”

返回

必須天黑之前回到母船甲板

按照計劃,“蛟龍”號必須在天黑之前,回到“向陽紅09”船甲板。在海底作業5小時24分之后,14時47分,潛器開始拋載返航。在潛器上升的過程中,姚會強并沒有閑著。“每天下午6時30分,都要召開現場指揮部會議。我要在開會之前將本次下潛的觀測和科學收獲都整理好以便進行匯報,所以在上升的過程中,仍要緊張地工作。”

16時05分,潛器收回至甲板。出艙的那一刻,姚會強接受了大家的“潑水禮”。這是“蛟龍”號返回后,特有的慶祝儀式。每當科學家順利返航或者下潛科學家超過自己以往的下潛深度紀錄,同船的其他人就會用水潑他,以示祝賀。考慮到姚會強從忽冷忽熱的環境中剛出來,同事劉永剛細心地為其準備了溫水。

不過,并非每一次的下潛都這么順利。劉永剛介紹,2014年他參加的一次下潛中,“蛟龍”號下潛到了一座海底陡崖上,電池耗盡了,探照燈打不開,與“向陽紅09”船的通訊也中斷。“當時感覺到潛水器正在沿著陡坡往下滑,外面什么也看不見。”后來,“蛟龍”號通過拋載后的浮力,浮出海面才化險為夷。

“那次真的是很危險,”說起劉永剛的那次下潛,鄧希光感嘆:“其實下潛的時候說不緊張都是假的,任何儀器都不能保證100%安全,但是既然選擇了這份工作,就是職責所在,不會想那么多。”

收獲

豐富對富鈷結殼分布狀況想象力

“蛟龍”號此航次第一階段性任務,是進行西北太平洋富鈷結殼區調查。區域主要集中在維嘉平頂海山區,該海山區是我國富鈷結殼勘探合同區的主要組成部分。在該區域,“蛟龍”號共完成了5個潛次,姚會強參與了4月30日的第105次及5月4日的第107次下潛。姚會強說,這兩次均“收獲頗豐”。

105次下潛,水中歷時8小時2分鐘,海底作業5小時24分鐘。拍攝了大量海底視頻照片資料,采集礫狀結殼57公斤,巨型底棲生物樣品9個,海綿4個,珊瑚和蝦各2個,海星1個。相比105次下潛,107次下潛采集了更多生物樣品,比如海葵、海膽和海珊。

“以前雖然是從事海洋地質的研究,但對富鈷結殼的認識還是很匱乏,通過這次實地踏勘,讓我對富鈷結殼有了更立體的認知,豐富了對富鈷結殼分布狀況的想象力。”姚會強稱,“蛟龍”號搭載科學家下潛,對富鈷結殼資源評價有著極大的幫助。

姚會強告訴南都記者,在下潛之前,科學家曾試圖通過多波束回波強度勘探技術來評價富鈷結殼資源。在本次下潛中,他通過攜帶2015年“海洋六號”獲得的多波束回波強度數據與結殼實際分布狀況進行對比,進一步印證了多波束回波強度勘探技術在富鈷結殼評價中具有較好的潛力。“隨著研究數據積累以及該項技術成熟,將非常有助于提高勘探效率。”

知多D

“蛟龍”號下潛已突破7000米

“蛟龍”號是第一臺由我國自行設計、自主集成研制的載人潛水器。其設計最大下潛深度是約7000米,工作范圍可以覆蓋全球海洋區域的99 .8%,代表著深海高技術領域的最前沿。2012年7月,“蛟龍”號在馬里亞納海溝試驗海區創造了下潛7062米的中國載人深潛紀錄,同時也創造了世界同類作業型潛水器的最大下潛深度紀錄。“蛟龍”號具備深海探礦、海底高精度地形測量、可疑物探測與捕獲、深海生物考察等功能。

出品:南方都市報科學新聞工作室

主持:陳養凱