中國海洋報:“向陽紅01”船的黑夜瞭望者

發布日期:2018-03-14 13:58:03

黑夜降臨,月光從星空傾瀉而下,灑落在南太平洋上,海天交融,一片蒼茫。“向陽紅01”船的駕駛室內,一片漆黑和安靜。這里,黑夜中的瞭望者們,正守護著“向陽紅01船”安全行駛的航向。

3月上旬的南太平洋作業區風浪漸息,正是開展科考作業的好時機。3月8日~10日,“向陽紅01”船夜以繼日,連續進行14次重力柱取樣、CTD采水等科考作業,從深海大洋獲取了大量樣品。

三副胡騰華(左)、水手張質斌駕駛”向陽紅01“船航行

深夜時分,記者登上駕駛室,三副胡騰華、水手張質斌正值守在崗位上,盯著遠處起伏不定的海面。由于四周黑暗,只能借著儀表盤的微弱光線,模糊地看到他們大致輪廓。

“夜間航行,主要依靠雷達、海圖和駕駛員的夜視瞭望。開燈會影響視線,所以必須讓駕駛室內保持黑暗。”胡騰華介紹,駕駛室內要隨時保證兩人值班。“一個是駕駛員,由大副、二副、三副擔任,負責瞭望和觀察儀表,并下達指令;一個是水手,瞭望觀察之外,同時負責操舵。”

年輕的三副和水手都出生于1990年,同齡人搭配,十分默契。他們向記者耐心細致地介紹著駕駛臺上的各種航海儀器:動力定位、電子海圖、雷達、減搖水艙……

“這些是商船嗎?”記者注意到雷達上不時閃現豆粒般的光點。

“應該是海浪的回波。”

“怎么看出來的?”

“你看,如果是貨船的話,自動識別系統會顯示該船的名稱、航速、航向、目的地等數據。”胡騰華馬上切換雷達量程,亮點果然在屏幕中消失了,查看另一臺雷達,并沒有出現亮點,也未發現任何礙航物。

除依靠助航設備外,駕駛員在經過長時間夜航之后,練就了夜視瞭望的“火眼金睛”。即便在外人看來舷窗外黑茫茫一片,但在他們敏銳的眼睛里,也能及時準確發現航線上一些礙航物。

“航行過程中,特別是夜航時,如果發現有相對行駛的船航線重疊,我們會根據國際避碰規則進行避讓,或者通過甚高頻電臺直接協調。”胡騰華解釋道。

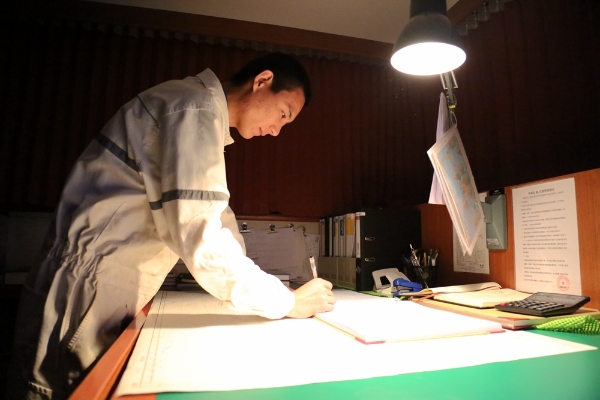

三副胡騰華正在記錄航海日志

除了瞭望之外,每隔一定時間,胡騰華還要到駕駛室后部的海圖室進行作業,在航海日志上記錄“向陽紅01”船GPS位置、作業的時間、海域、項目內容等。

“嘟嘟嘟……”正在說話間,對講機聲響起。

“發現合適作業地點,請將船調頭行駛2海里!”

“駕駛室收到!”

在茫茫海水的覆蓋下,看上去平坦廣闊的太平洋,海底卻是險山縱橫,溝壑交錯。由于科考隊進行的重力柱取樣,對于海底地形要求較高,需要選擇平坦寬闊的深海盆地。因此,“向陽紅01”船抵達預定站位后,都要打開船載多波束和淺地層剖面儀器,掃描附近海底的地形地貌,尋找合適的作業地點。

接到實驗室的通知后,胡騰華立即下達舵令,張質斌根據舵令進行操舵,兩人配合默契,操作“向陽紅01”船原地轉向。片刻后,透過舷窗,只見“向陽紅01”船在原地打了一個轉,向著2海里外,破浪而行。原來,“向陽紅01”船安裝了兩臺全回轉電力推進系統,通過駕駛臺的操作手柄,給螺旋槳下達指令,可實現360°旋轉。

20分鐘過去了,張質斌報告:“即將抵達作業站點!”

“航向108!”……胡騰華神情嚴峻,緊張地從一個窗口瞭望,爾后又跑到另一個窗口,用簡短急促的聲音,指揮轉向、前進。張質斌準確地復誦舵令,憑借手中小小舵輪,就把數千噸的一個龐然大物控制得服服帖帖。

這時,船長俞啟軍也來到了駕駛室,用鼓勵支持的眼神注視著三副和水手,不干擾他的操作。“他們都很熟練了。”整個操縱過程,船舶姿態一次性調整到位、快速地靠泊成功,船長未更改過一個口令

23時20分,“向陽紅01”船開啟DP動力定位系統,穩穩地停泊在作業站位上。

“后甲板,船已停穩,可以開始作業了。”完成一系列緊張的操作,胡騰華放下對講機的黑色聽筒,揉了揉有些干澀的眼睛。起航以來,科考任務一直滿負荷,上至船長,下到船員都是岸上做客,海上為家。特別是從智利蓬塔港起航以來,他們每天值班都要到凌晨。

“這些辛苦都不算啥。”在胡騰華看來,海上航行的閱歷對駕駛員來說,是一筆無價的財富。“特別是在靠港和通航密度較大的狹窄水道,那才是鍛煉駕駛員業務的真正時刻。”

23時45分,到了交接班時間。交接的駕駛員和水手準時來到駕駛臺。交接內容包括航向、操舵方式、氣象信息、周圍船舶密度、前方有無礙航物、海流狀況、各種航海儀器工作狀態……

最關鍵的是,他們還要“交接黑暗”。胡騰華、張質斌交班結束后,并沒有離開,而是再待一會兒,一起聊聊天,讓接班的人完全適應駕駛臺黑暗環境后才走。

時針指向零時,他們又開始新一輪瞭望。

夜已深,皓月當空。海浪拍打著白色的船體,發出微小的嘩嘩聲,仿佛在陪伴著這些黑夜的瞭望者,一起默默守護著“向陽紅01”船劈波斬浪,一路向前。